Plusieurs personnes retrouvent la vue grâce à la première greffe de cellules souches au monde

Auteur: Simon Kabbaj

Une avancée révolutionnaire redonne l’espoir à des patients atteints de cécité

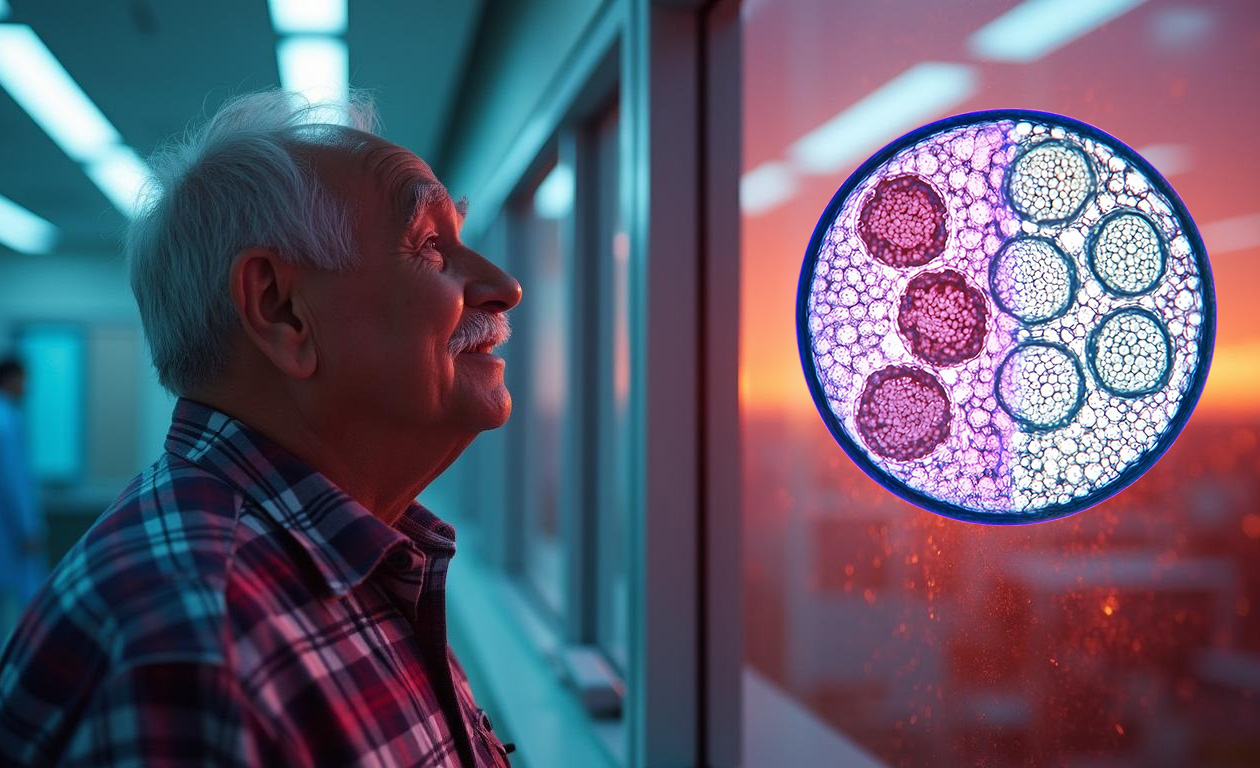

Perdre la vue, c’est voir son quotidien basculer dans l’incertitude. Pourtant, pour trois patients souffrant de graves lésions de la cornée, l’espoir a pris la forme d’une innovation médicale sans précédent : une greffe de cellules souches. Cette première mondiale, réalisée au Japon, ouvre une nouvelle ère dans la recherche sur la régénération oculaire. Deux ans après l’opération, les résultats sont stupéfiants : aucune complication majeure et une cornée visiblement plus claire. Une prouesse scientifique qui pourrait transformer la vie de millions de personnes atteintes de déficiences visuelles à travers le monde.

Une greffe révolutionnaire pour restaurer la vue

Des scientifiques japonais ont mené une étude inédite sur la transplantation de cellules souches afin de traiter une maladie oculaire rare : la déficience en cellules souches limbiques. Cette affection provoque la formation de cicatrices sur la cornée, entraînant une perte de vision progressive et irréversible.

Pour mieux comprendre, imaginez la cornée comme une fenêtre transparente qui permet à la lumière d’entrer dans l’œil. Autour de cette fenêtre se trouve le limbe, un cadre essentiel qui renferme des cellules souches régénératrices. Ces cellules ont un rôle fondamental : elles remplacent les cellules endommagées et préservent la clarté de la cornée. Sans elles, la vision se détériore inexorablement.

Cette avancée scientifique pourrait ouvrir la voie à une nouvelle solution thérapeutique pour les personnes souffrant de cette maladie, leur offrant ainsi un nouvel espoir de retrouver une vue plus nette et une meilleure qualité de vie.

Une alternative prometteuse face à la pénurie de greffons

Aujourd’hui, les patients atteints de déficience en cellules souches limbiques n’ont que peu d’options. Si un seul œil est touché, les médecins peuvent prélever une partie de la cornée saine de l’autre œil pour restaurer la vision. Mais lorsque les deux yeux sont affectés, la seule solution repose sur une greffe provenant d’un donneur. Malheureusement, cette approche est loin d’être accessible à tous : seule une personne sur 70, parmi les 12,7 millions de personnes souffrant de cécité cornéenne dans le monde, parvient à obtenir un greffon.

Même lorsqu’une transplantation est possible, le risque de rejet reste élevé. C’est ici que les cellules souches pluripotentes induites (iPSCs) entrent en jeu. Cette technologie révolutionnaire pourrait offrir une alternative durable, en créant des cellules souches compatibles avec chaque patient, réduisant ainsi la dépendance aux dons et le risque de rejet.

Les cellules souches, une clé pour restaurer la vue

Les cellules souches pluripotentes induites (iPSCs) sont une avancée scientifique majeure. Issues de cellules du corps humain, elles peuvent être reprogrammées pour retrouver un état similaire à celui des cellules embryonnaires. Une fois transformées, elles deviennent capables de se multiplier à l’infini et de se convertir en n’importe quel type de cellule, y compris celles de la cornée.

En 2023, des chercheurs américains ont utilisé ces cellules pour traiter deux patients souffrant de graves lésions cornéennes. Un an après l’opération, leur vision était toujours stable. De leur côté, des scientifiques japonais de l’hôpital universitaire d’Osaka ont franchi une nouvelle étape en créant des cellules souches à partir de cellules sanguines saines. Leurs résultats, publiés dans The Lancet, ouvrent la voie à une médecine régénérative prometteuse, offrant aux personnes atteintes de cécité une lueur d’espoir pour retrouver la vue.

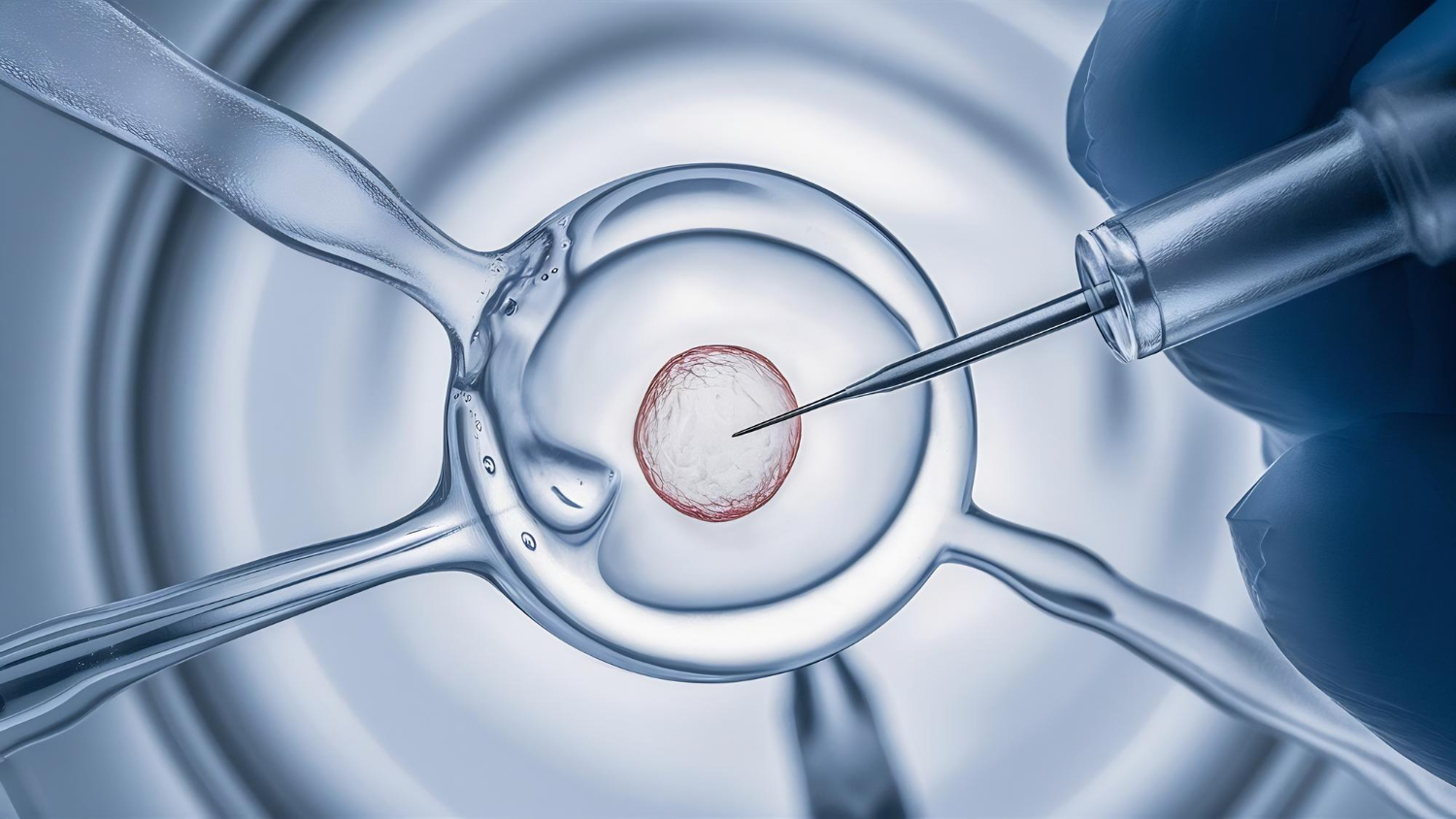

Comment fonctionnent les tests

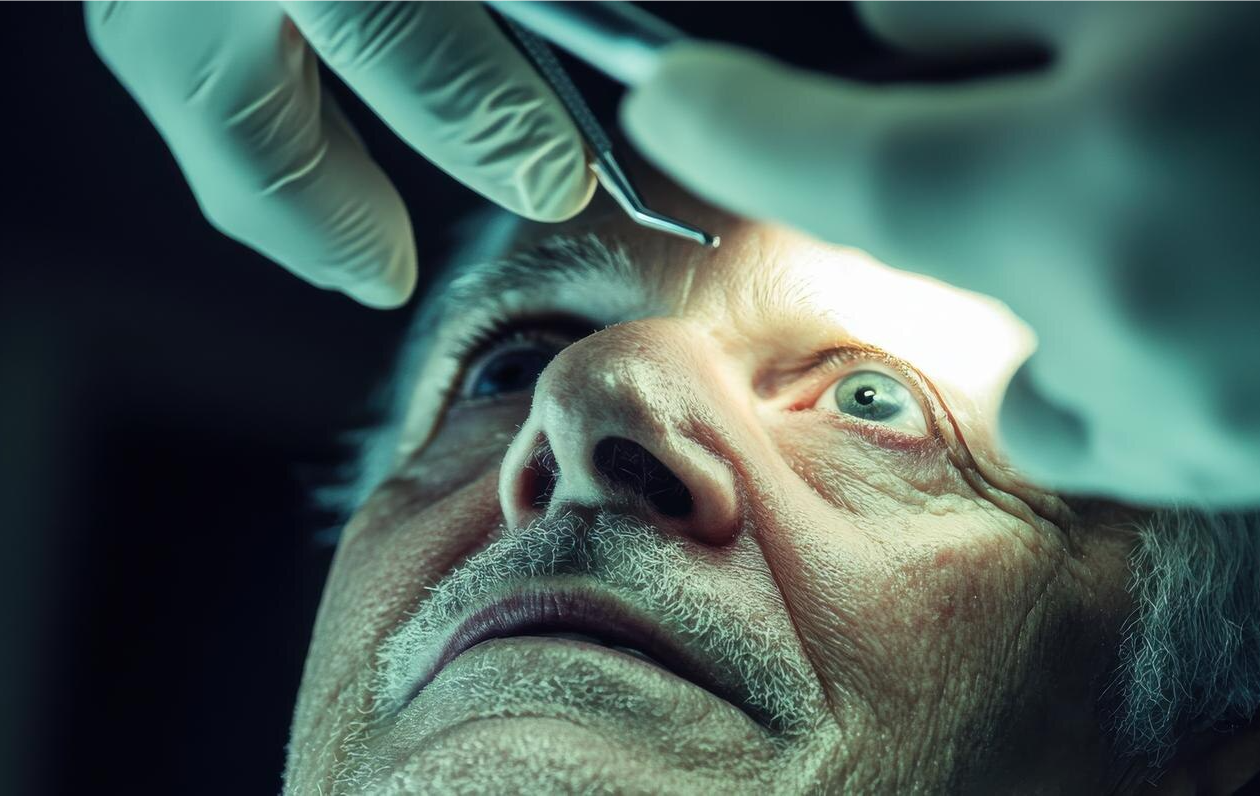

Les chercheurs ont utilisé les cellules souches pluripotentes induites (iPSCs) pour créer en laboratoire des couches de cellules épithéliales cornéennes. Après avoir retiré les tissus cicatriciels de la cornée, ils ont délicatement greffé ces nouvelles cellules sur les patients, avant d’appliquer une lentille de protection pour favoriser la guérison.

Les premiers résultats sont encourageants : au bout de sept mois, tous les patients ont constaté une amélioration de leur vision. Cependant, après un an, l’un d’eux a vu sa vue se détériorer à nouveau – il s’agissait de la patiente ayant la perte de vision la plus avancée avant l’intervention. En revanche, les progrès les plus marquants ont été observés chez un homme de 66 ans et une femme de 44 ans, confirmant l’espoir que représente cette nouvelle technique pour de nombreuses personnes atteintes de troubles de la vue.

Un défi immunitaire à surmonter

Bien que cette greffe de cellules souches ait montré des résultats prometteurs, les chercheurs estiment que la réponse immunitaire du corps pourrait avoir limité l’amélioration chez certains patients. Contrairement aux greffes classiques, aucun traitement immunosuppresseur – à l’exception de stéroïdes – n’a été administré pour éviter le rejet.

Jusqu’ici, la recherche sur les cellules souches pluripotentes induites (iPSCs) s’était concentrée sur la réparation de la rétine en utilisant les propres cellules du patient. Cette étude marque une première mondiale en traitant une autre forme de perte de vision sans avoir recours aux cellules du patient lui-même. Une avancée qui, malgré ses défis, pourrait révolutionner le traitement des maladies oculaires dans les années à venir.

Un espoir à confirmer pour l’avenir

Bien que ces avancées soient très encourageantes, la greffe de cellules souches reste une procédure expérimentale, comportant encore des risques. Il faudra davantage de recherches pour confirmer son efficacité et sa sécurité à long terme.

Les scientifiques japonais à l’origine de cette étude soulignent qu’il s’agit de la première transplantation de cellules dérivées d’iPSCs sur la cornée humaine, ouvrant la voie à une nouvelle option thérapeutique prometteuse pour les personnes atteintes de déficience limbique. Pour valider ces résultats, une étude clinique plus large est déjà en préparation. Si elle s’avère concluante, cette approche pourrait transformer la prise en charge des maladies oculaires et redonner la vue à de nombreux patients à travers le monde.