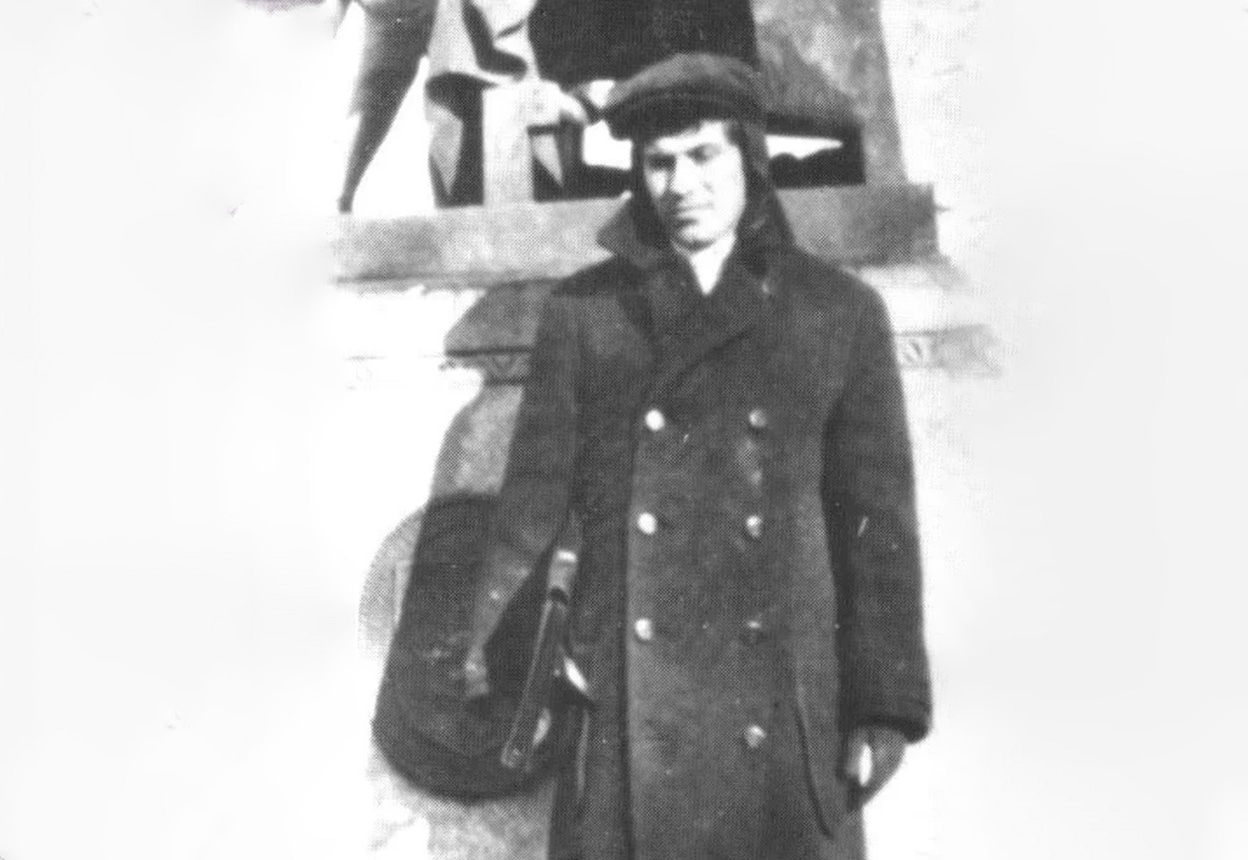

L’histoire tragique de « l’homme le plus intelligent du monde » deux fois plus brillant qu’Einstein

Auteur: Simon Kabbaj

Nous avons tous entendu parler des grands esprits comme Albert Einstein ou Stephen Hawking, des figures incontournables du génie humain. Mais peu de gens connaissent William James Sidis, un homme dont le QI était estimé entre 210 et 250, soit près du double de celui d’Einstein. Un prodige au destin tragique, dont l’histoire semble tout droit sortie d’un roman.

Pourquoi, alors, ce nom n’est-il pas inscrit aux côtés des plus grands ? Parce que son intelligence hors normes, au lieu d’être une bénédiction, s’est transformée en un fardeau insoutenable. Victime de la pression familiale, du harcèlement médiatique et du rejet social, Sidis a choisi l’exil et l’anonymat, loin des projecteurs qui auraient pu faire de lui un génie reconnu. Comment un homme aussi exceptionnel a-t-il pu sombrer dans l’oubli ? Voici l’histoire captivante et mélancolique de cet esprit brillant, que le monde n’a pas su comprendre.

Un génie précoce hors du commun

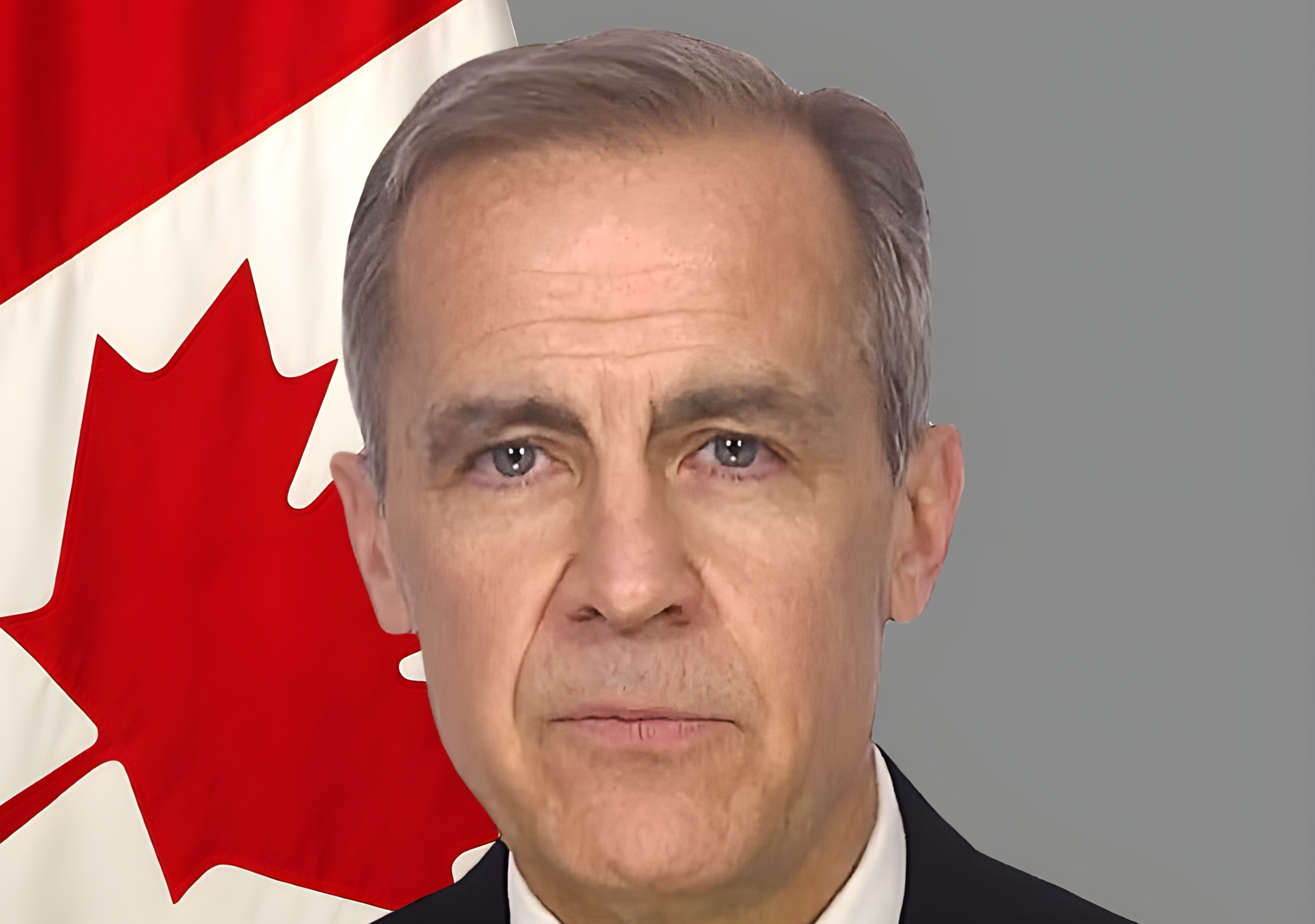

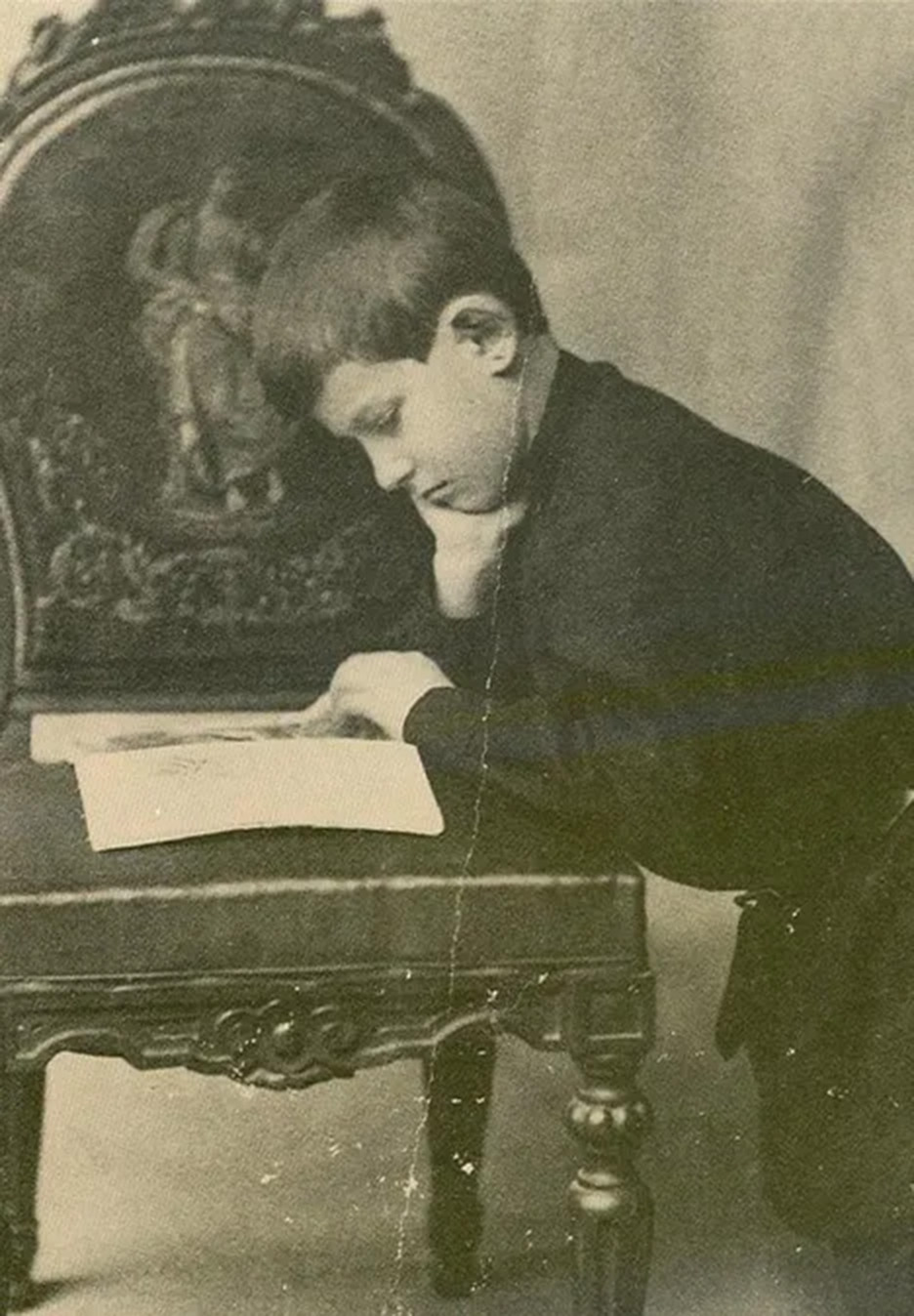

William James Sidis est né le 1er avril 1898 à New York, dans une famille d’immigrés venus de l’Empire russe. Dès son plus jeune âge, il a montré des signes d’intelligence exceptionnels. À 18 mois, alors que la plupart des enfants commencent à peine à parler, lui était déjà capable de lire le journal, déchiffrant les gros titres et les articles complexes.

D’où lui venait un tel don ? Son père, Boris Sidis, était un psychologue de renom, spécialisé en psychopathologie et en éducation précoce. Il croyait fermement que l’environnement influençait l’intelligence, et il expérimenta ses théories sur son propre fils. Sa mère, Sarah Mandelbaum Sidis, était médecin et partageait cette même volonté de faire de son enfant un génie.

Ainsi, dès ses premiers mois, Sidis fut exposé à une éducation intensive : livres par dizaines, débats philosophiques et mathématiques, cours de langues étrangères…. À 8 ans, il parlait déjà huit langues couramment, dont le latin, le grec, le français, l’allemand, le russe et même l’hébreu. Il alla jusqu’à inventer sa propre langue, preuve de sa créativité sans limites.

Un passage à Harvard marqué par la souffrance

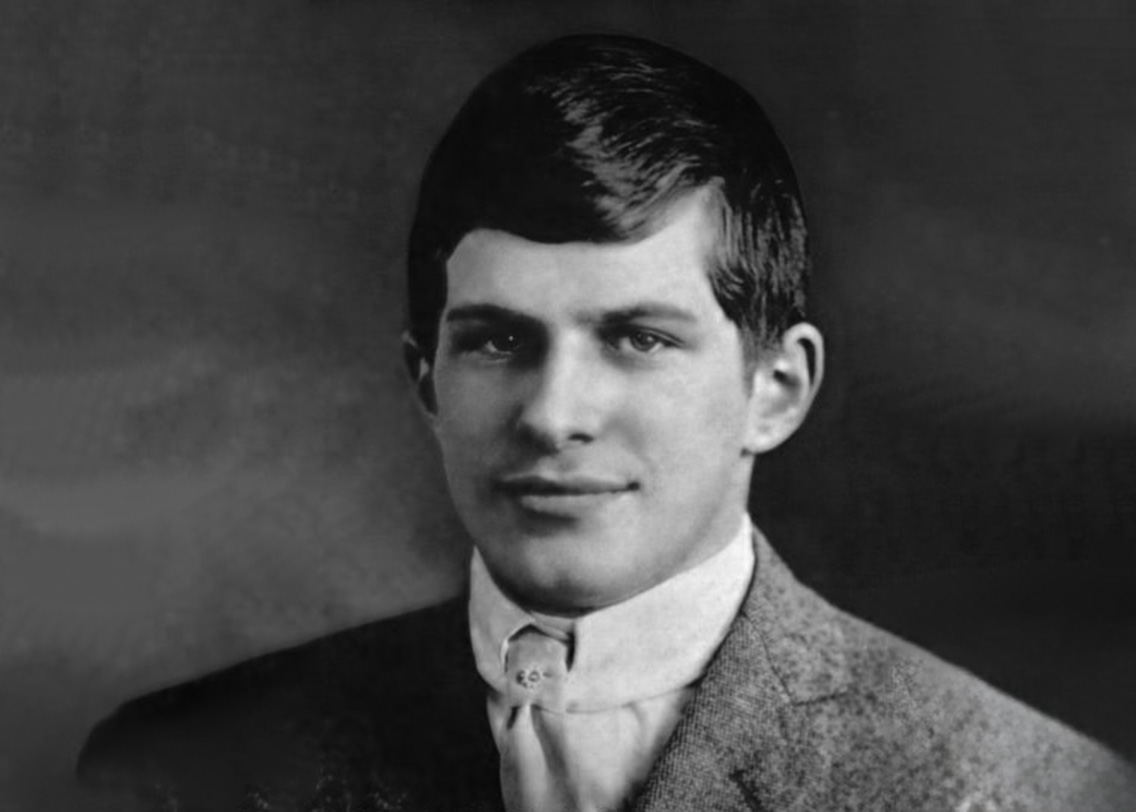

Son intelligence était si fulgurante qu’il fut accepté à Harvard dès l’âge de 9 ans. Cependant, l’université le jugea trop jeune pour s’intégrer et lui demanda d’attendre ses 11 ans pour commencer officiellement les cours. Pendant ce temps, il étudia à l’université de Tufts, où il perfectionna son niveau en mathématiques avancées.

Enfin, en 1909, il fit son entrée à Harvard, devenant le plus jeune étudiant de l’histoire de l’établissement. Dès sa première année, il impressionna les professeurs et chercheurs en donnant une conférence magistrale sur la quatrième dimension, un concept extrêmement complexe de mathématiques et de physique.

Un professeur du MIT, Daniel F. Comstock, déclara alors : « Je prédis que William Sidis deviendra un grand mathématicien, un leader dans sa discipline. »

Mais derrière ce succès apparent, la réalité était bien plus cruelle. Sidis était un enfant parmi des adultes, totalement isolé. Les étudiants se moquaient de lui, le trouvaient étrange, tandis que les journalistes le poursuivaient sans relâche, cherchant à exploiter son intelligence pour vendre du papier.

Une tentative d’échapper à son destin

Diplômé à 16 ans, Sidis déclara à un journaliste qu’il voulait vivre en reclus, loin des foules et des attentes. Il devint professeur de mathématiques, mais il détestait ce travail et abandonna rapidement. Il tenta alors des études de droit à Harvard, mais abandonna après trois ans, sans jamais expliquer pourquoi.

À la recherche d’une vie normale, il devint militant socialiste et participa à des manifestations contre la Première Guerre mondiale en 1919. Cela lui valut d’être arrêté et condamné à 18 mois de prison pour avoir agressé un policier.

Une descente dans l’ombre

Sidis, en quête d’une vie normale, s’engagea dans des mouvements socialistes et participa à des manifestations contre la Première Guerre mondiale. En 1919, il fut arrêté pour avoir pris part à un rassemblement anti-guerre et fut condamné à 18 mois de prison.

Ses parents, paniqués, utilisèrent leurs relations pour éviter qu’il ne soit enfermé, mais en échange, il fut placé de force dans un sanatorium sous le contrôle de son père.

À sa sortie, il disparut presque complètement, trouvant des petits emplois sous de faux noms, fuyant toute reconnaissance.

Un génie toujours actif dans l’ombre

Bien qu’éloigné de la scène scientifique, William Sidis ne cessa jamais d’écrire, publiant plusieurs ouvrages sous différents pseudonymes et explorant une variété de sujets étonnante. Son intelligence ne se limitait pas aux mathématiques : il s’intéressait à l’histoire, aux transports urbains, à l’astronomie et même à la philosophie.

En 1925, il publia un livre de cosmologie intitulé The Animate and the Inanimate, où il exposa une théorie révolutionnaire sur l’existence des trous noirs. Dans cet ouvrage, Sidis expliquait que l’univers devait contenir des régions où la gravité empêchait toute lumière de s’échapper, anticipant ainsi de 14 ans la découverte des bases théoriques des trous noirs par Subrahmanyan Chandrasekhar en 1939.

Outre la cosmologie, il s’intéressa également à des sujets plus inattendus. Sous le pseudonyme Frank Folupa, il publia des études approfondies sur les tickets de tramway et leur évolution dans les grandes villes américaines. Il écrivit aussi The Tribes and the States, un livre détaillant l’histoire des Amérindiens et leur influence sur la formation des États-Unis.

Sidis avait une soif infinie de savoir, mais refusait tout retour à la lumière. Il préférait rester un observateur discret du monde, publiant sans jamais rechercher la reconnaissance.

Une fin triste et une reconnaissance tardive

Malgré tous ses efforts pour se fondre dans l’anonymat, William Sidis fut retrouvé en 1937 par un journaliste du New Yorker, qui publia un article moqueur et condescendant à son sujet.

L’article, intitulé « Where Are They Now? » (Où sont-ils maintenant ?), dépeignait Sidis comme un génie déchu, vivant dans la pauvreté et exerçant un emploi banal de comptable. Plutôt que de souligner son intelligence hors normes ou ses contributions intellectuelles, le magazine insistait sur son apparente médiocrité, laissant entendre que son rejet du monde scientifique était un échec personnel.

Sidis, profondément blessé par cet article qu’il jugeait humiliant et injuste, décida de réagir. En 1940, il porta plainte contre The New Yorker pour diffamation et atteinte à sa vie privée. Il affirma que ce texte lui avait causé une immense détresse psychologique et qu’il n’avait jamais cherché à être une figure publique. Son procès dura plusieurs années, et en 1944, il remporta la bataille juridique, établissant ainsi un précédent important dans la protection de la vie privée aux États-Unis.

Mais cette victoire fut de courte durée. Quelques mois plus tard, en juillet 1944, à seulement 46 ans, William Sidis mourut seul dans son petit appartement de Boston, victime d’une hémorragie cérébrale. Ironiquement, cette cause de décès était la même que celle d’Einstein, qui vivra pourtant encore 11 ans après lui.

Il s’éteignit dans l’oubli, loin des projecteurs, comme il l’avait toujours souhaité. Aucun hommage officiel, aucune reconnaissance publique. Son génie, qui avait fait la une des journaux dans son enfance, disparut sans bruit, laissant derrière lui des écrits visionnaires que peu de gens liront.

Conclusion : Un génie sacrifié par la société

William Sidis aurait pu devenir l’un des plus grands scientifiques de l’histoire. Pourtant, son intelligence exceptionnelle devint un fardeau insupportable. Victime de l’ambition démesurée de ses parents, de la pression sociale, et de l’exposition médiatique, il choisit de renoncer à la gloire pour mener une existence ordinaire.

Son histoire soulève une question poignante : un génie doit-il forcément être exploité pour le bien de l’humanité, ou a-t-il le droit de choisir sa propre vie ?