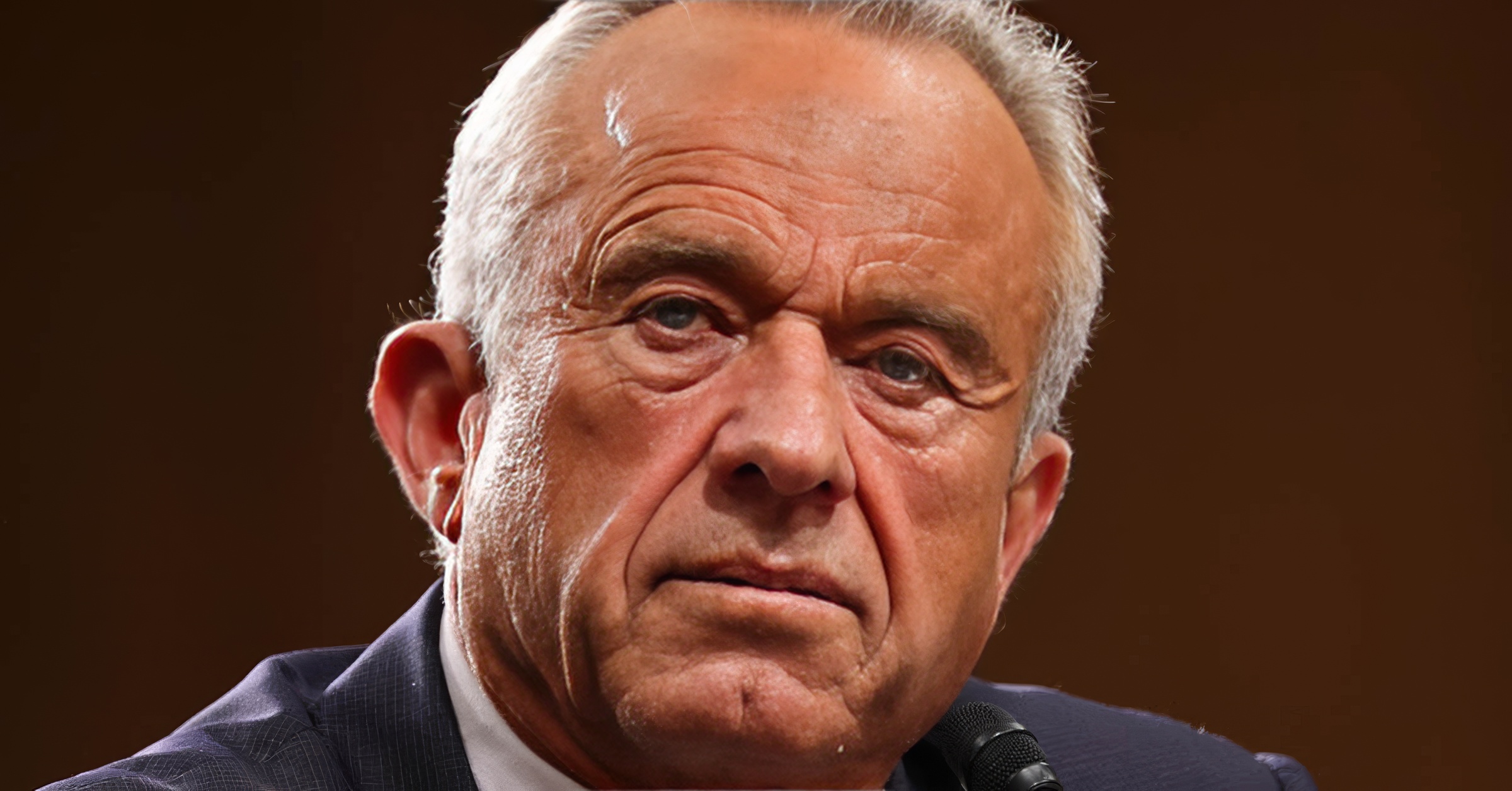

Robert F. Kennedy Jr déclare la guerre aux sodas et explique pourquoi : une révolution pour la santé publique

Auteur: Simon Kabbaj

Dans le cadre de son programme « Make America Healthy Again », Robert F. Kennedy Jr., secrétaire à la Santé, a lancé une campagne incitant les États américains à bannir les sodas des achats autorisés avec le programme SNAP (aide alimentaire). Pourquoi une telle décision ? Et qu’est-ce que cela change pour les millions d’Américains concernés ? Voici ce que nous avons découvert.

Des soutiens politiques ciblés

Lors d’un événement en Virginie-Occidentale, RFK Jr. a salué l’initiative du gouverneur républicain Patrick Morrisey, qui prévoit de demander une dérogation au Département de l’Agriculture (USDA) pour interdire les sodas dans son État. “L’argent des contribuables devrait servir à acheter des aliments nutritifs”, a déclaré Morrisey. Kennedy, quant à lui, invite tous les gouverneurs à faire de même, promettant même de les célébrer à la Maison-Blanche s’ils suivent cette voie.

Un affrontement entre agences fédérales

Le programme SNAP étant géré par le Département de l’Agriculture (USDA) – et non par le ministère de la Santé –, RFK Jr. n’a pas le pouvoir direct de changer les règles. Bien que la secrétaire à l’Agriculture, Brooke Rollins, ait exprimé un soutien modéré à l’idée de réduire les achats de sodas via SNAP, elle s’oppose à la manière brutale et unilatérale de Kennedy. L’USDA a aussi soulevé des inquiétudes logistiques, notamment sur le coût et la faisabilité d’une telle mesure.

Une riposte immédiate de l’industrie

L’American Beverage Association (ABA), qui représente les intérêts du secteur, a vivement critiqué la proposition de Kennedy. Sa vice-présidente, Merideth Potter, a déclaré : “Nous sommes devenus des cibles faciles.” Elle affirme que les sodas ne sont pas les seuls responsables de l’obésité et que la mesure ne ferait qu’alourdir la charge sur les familles pauvres et les anciens combattants. Selon elle, aucune preuve ne démontre que cela améliorerait réellement la santé publique ou économiserait de l’argent.

Des voix inquiètes chez les défenseurs des plus démunis

Les associations de lutte contre la faim dénoncent une mesure discriminatoire. Pour Gina Plata-Nino, du Food Research and Action Center, cette proposition n’a rien d’un geste de santé publique, mais constitue plutôt une tentative de restreindre davantage les droits des bénéficiaires de SNAP. D’autres, comme Seth DiStefano de Virginie-Occidentale, craignent que la mesure provoque des fermetures de commerces et pousse les consommateurs à faire leurs courses hors de l’État.

Pourquoi cette décision divise-t-elle autant ?

Tout d’abord, comme l’explique Valerie Imbruce, directrice du Centre pour l’environnement et la société à Washington College, les aliments sains sont souvent plus chers que les produits transformés, car le système agricole américain subventionne massivement le sucre. Elle dénonce une approche paternaliste : “Contrôler la façon dont les pauvres mangent est une réponse condescendante.”

Le Département de l’Agriculture a rejeté des propositions similaires par le passé, car il est difficile de tracer une ligne claire entre les aliments bons ou mauvais pour la santé. En parallèle, une proposition de loi soutenue par le député Josh Breechan tente de restreindre l’ensemble des achats SNAP, ce qui inquiète davantage les défenseurs des droits sociaux. Selon eux, cette approche revient à blâmer les personnes pour leur pauvreté, au lieu de s’attaquer aux vrais problèmes systémiques comme le prix des aliments ou leur accessibilité.

Conclusion : une bataille entre santé publique et justice sociale

La campagne de RFK Jr. attire l’attention, mais les critiques pleuvent. D’un côté, l’idée de favoriser une alimentation plus saine est saluée. Mais d’un autre, cette interdiction ciblée sur les sodas soulève des questions éthiques et sociales profondes. L’initiative, si elle venait à se concrétiser, risquerait d’aggraver la stigmatisation des personnes à faibles revenus, sans résoudre les problèmes de fond.

La santé justifie-t-elle une restriction de liberté pour les plus vulnérables ?